Allons bon, un article de plus sur l’entreprise libérée !!!

Dans le maelström bouillonnant du management, l’entreprise libérée fait partie de ces incontournables du moment. Comme moi, vous avez dû lire ou entendre tout et son contraire à son sujet, des convictions sincères et de l’enthousiasme feint – une manière d’être à la mode –, de la foi et du scepticisme, des louanges et des critiques, de l’espoir et de l’angoisse. Alors, comment y voir clair ?

LES PARTISANS

Pour se faire une opinion, une vraie, sans préjugés ni fantasmes, rien de tel que de remonter aux sources. C’est ce que propose Isaac Getz dans un ouvrage remarquable, « L’entreprise libérée, ça marche !» [1].

La notion d’entreprise libérée est apparue dans les années 1980 sous l’impulsion de Tom Peters, un ancien de Mac Kinsey (comme quoi faire partie d’une institution peut néanmoins conduire à la dissidence !). En France, Isaac Getz l’a fait découvrir notamment grâce son célèbre ouvrage « Liberté & Cie », paru en 2012. Dans « L’entreprise libérée, ça marche !», il nous fait cette fois découvrir ses fondateurs, les penseurs qui l’ont inspirée, les entrepreneurs qui l’ont expérimentée, un voyage sur près d’un siècle depuis les années 1920.

Nous y rencontrons des parcours d’une grande diversité, syndicaliste, psychologue, historien, chercheur-enseignant, ingénieur, entrepreneur, homme d’affaires, officier, coach sportif, des profils non moins divers mêlant théoriciens et hommes de terrain, dans tous les cas visionnaires, et des personnalités parfois stupéfiantes, comme un gamin de douze ans ayant lancé sa première affaire avec pour clientèle… la mafia !

LE DIAGNOSTIC

Tous ces fondateurs partagent le même diagnostic à propos de l’entreprise traditionnelle, dénoncent les mêmes dérives : une inflation de règlements, de procédures, de contrôles, de reporting, une perte d’autonomie, une course permanente à l’efficacité au détriment du reste, l’intrusion de la gestion comptable dans l’ensemble des secteurs jusques aux DRH, transformant l’entreprise en administration, bref, le règne des contraintes et de la méfiance. Du point de vue des managés, cela fait des ravages : ils se sentent cernés, fliqués, pressurisés, déresponsabilisés, objetisés, réduits à exécuter, ils se démotivent, deviennent passifs, souffrent. Pour l’entreprise, les conséquences ne sont pas moins graves : des coûts, des tensions, une baisse de performance, de partenariat, d’initiatives, de créativité.

Au-delà de l’opérationnel, le diagnostic s’intéresse également à la gouvernance. Là aussi, des dérives majeures sont pointées : un éloignement des centres de décision, une méconnaissance des réalités opérationnelles, des objectifs très stéréotypés (performance, rentabilité, parts de marché…), et pareil pour les comportements ou la communication (qui de ce fait devient creuse), des contradictions entre les paroles et les actes. Les dégâts y sont d’une autre nature, mais tout aussi catastrophiques : c’est l’image-même du chef qui vacille, et parfois se brise.

Ces dérives, les premières victimes en sont les forces vives. Mais les managers de proximité ou intermédiaires en sont aussi, coincés entre l’enclume et le marteau, condamnés à défendre un système dont ils souffrent pourtant, au point d’être menacés de schizophrénie.

LA DÉMARCHE

Contrairement à beaucoup qui constatent mais se gardent bien de proposer des solutions, l’entreprise libérée, elle, en propose. Il ne s’agit pas d’un modèle, a fortiori de recettes – elle en rejette catégoriquement le principe –, mais d’une démarche propre à chaque entreprise, à co-construire en interne.

Cette démarche se fonde sur quatre paradigmes majeurs :

- Mieux vaut faire confiance que faire méfiance

- Mieux vaut décider au plus près du terrain (« c’est celui qui fait qui sait »)

- Chacun a envie d’autonomie, de responsabilités

- Chacun a des dons, il faut les révéler et les développer

Elle y combine un humanisme souverain (c’est vertueux) et beaucoup de pragmatisme (c’est plus efficace, plus plaisant, et moins coûteux).

Sur un plan conceptuel, elle se fonde en particulier sur les travaux de Douglas Mac Gregor [2], qui a théorisé deux grands courants concernant les aspirations humaines, et pareil pour la motivation :

- Selon la théorie dite X, l’homme n’aime pas spontanément travailler et préfère être dirigé, alors que selon la théorie dite Y, il aspire à servir des causes plus grandes que lui, recherche des responsabilités, et est capable de s’auto-diriger

- Poursuivant les travaux d’Abraham Maslow, il distingue la motivation classique dite « extrinsèque », relevant de la carotte et du bâton (salaire, promotion, reconnaissance institutionnelle vs réprimandes, sanctions, blâmes…), et la motivation dite « intrinsèque », que la nature-même du travail doit apporter (plaisir, défis, réalisation)

Vous l’aurez compris, le management traditionnel relève de la théorie X et de la motivation extrinsèque, alors que l’entreprise libérée relève de la théorie Y et de la motivation intrinsèque.

Au niveau des solutions, la démarche consiste à dénouer l’accumulation de contraintes que le diagnostic dénonce et réinstaurer la confiance, pas seulement en améliorant les pratiques managériales existantes, en les remettant carrément à plat. Afin de ne pas alourdir cet article, je ne ferai qu’en résumer les grands principes, et en quoi ils prennent à contre pied le management traditionnel :

| ENTREPRISE TRADITIONNELLE |

|

ENTREPRISE LIBÉRÉE |

| Fixer l’organisation |

à |

Auto-organiser |

| Faire méfiance

Contrôler de l’extérieur |

à |

Faire confiance

Auto-contrôler |

| Concentrer l’autorité

Décider par voie hiérarchique |

à |

Distribuer l’autorité

Décider au plus près du terrain

(principe de subsidiarité) |

| Réglementer

Contraindre |

à |

Simplifier

Supprimer les fardeaux |

| Gérer le personnel |

à |

Développer le potentiel de chacun |

| Gérer l’activité |

à |

Prendre soin

(de l’équipe, de son environnement) |

Au-delà, se fondant sur les travaux de Robert Greenleaf [3], elle définit une nouvelle forme de leadership qu’elle appelle le « leader serviteur ». Bref, non contente de chambouler les règles du jeu séculaires en matière d’organisation, elle remet en cause des sujets explosifs : la gouvernance, le pouvoir, la délégation. C’est précisément ce qui lui vaut tant d’opposants. Mais que lui reprochent-ils au juste ?

LES OPPOSANTS

Dirigeants, cadres, syndicalistes, actionnaires, beaucoup de voix se sont élevées contre l’entreprise libérée. Leurs critiques peuvent se résumer ainsi, par catégories.

Faire de la casse managériale :

- Prendre fait et cause pour les managés et au contraire stigmatiser les dirigeants, les managers, accusés de tous les maux

- Déposséder les dirigeants de leurs prérogatives régaliennes

- Creuser la tombe des managers intermédiaires et des fonctions support

Etre naïve, angélique, irresponsable :

- Poursuivre une image idéale de l’humain

- Verser dans le laxisme

- Manquer de crédibilité, en ne proposant ni modèle ni méthode

Avoir des effets pervers, être dangereuse :

- Fabriquer paradoxalement du stress (la hiérarchie ne sert plus d’amortisseur), du contrôle (tout le monde contrôle tout le monde), de la méfiance

- Fabriquer de nouveaux jeux politiques (la nature a horreur du vide)

- Encourager le narcissisme

- Etre beaucoup trop radicale

- Conduire à la dictature du leader, s’appuyant sur une nouvelle dictature du prolétariat

Relever de la supercherie :

- Masquer des intentions coupables derrière un paravent vertueux (notamment couper drastiquement dans les dépenses d’encadrement)

- Servir d’argument marketing derrière une mise en scène flatteuse

- Citer toujours les mêmes exemples de réussite

Au bout du compte, ils lui reprochent d’être au mieux une gentille utopie, au pire une idéologie dangereuse pouvant conduire à deux catastrophes opposées : le chaos du laisser-faire, ou la dictature d’un leader gourou omnipotent.

En France, ces reproches se montrent particulièrement virulents. Pourquoi ? Parce que les questions de gouvernance, d’hiérarchie et de pouvoir sont profondément enracinées dans son Histoire spécifique, et particulièrement épidermiques.

- Notre très républicain pays a conservé dans ses mèmes une culture foncièrement aristocratique voire féodale, et dans ses gênes pareil eu égard aux principes d’organisation (cf. les pouvoirs publics et leur fameux mille-feuilles administratif, leur apparat, leur goût des cérémonies et des discours, etc.)

- Il a institutionnalisé le dialogue social, avec des choix différents de ses voisins européens, et déteste que des trublions viennent contester les règles du jeu établies, perturber un entre soi bien huilé

- La France a toujours été profondément clivée entre ce qui relève du central et du local : ça a commencé dès l’avènement du royaume, via l’opposition entre villes et campagnes ; ça a continué à la Révolution, via l’opposition entre Jacobins et Girondins ; ça empoisonne la politique de décentralisation en cours, via l’opposition entre Etat et collectivités locales ; et ça resurgit à mon sens dans les débats houleux autour de la loi travail, via l’opposition entre ceux qui souhaitent repositionner les choix au plus près de l’entreprise (tiens tiens…), et ceux qui s’y opposent farouchement

Toujours est-il que, factuellement, la France a un problème chronique avec la délégation : selon le forum économique mondial, elle pointe seulement au 51ème rang parmi ses nations-membre [4].

Toutes ces critiques, l’entreprise libérée sait y apporter des réponses :

| OBJECTIONS |

POSITIONS DE L’ENTREPRISE LIBÉRÉE |

| Stigmatisation des dirigeants et managers |

Les dirigeants sont effectivement responsables des dérives !

Beaucoup de managers en sont victimes |

| Relégation du dirigeant |

Le dirigeant n’est pas « dégradé », il s’agit d’un nouveau type de leadership : le leader serviteur |

| Dictature du dirigeant |

Le véritable leader serviteur est éclairé

S’il y a risque de dictature, c’est que le leader n’est pas serviteur |

| Disparation de certains managers et des fonctions support |

Le management a toujours sa raison d’être, mais il change de rôles

Les fonctions support sont intégrées au plus près du terrain |

| Naïveté, angélisme |

Les convictions sont fortes, étayées

Il y a des règles du jeu ! |

| Irresponsabilité |

L’autorité et la responsabilité existent toujours !

Autorité : non plus concentrée mais distribuée

Responsabilité : non plus endossée par la hiérarchie mais exercée par les acteurs de terrain |

Absence de modèle,

de méthode |

Chaque entreprise doit faire ce qui est bon pour elle

Il ne faut rien normer |

| Radicalité |

Il ne s’agit pas d’aller au but brutalement, mais par étapes progressives |

| Supercherie |

Les convictions sont sincères

L’entreprise libérée ne peut réussir en faisant semblant |

| Utopie |

Ca marche, c’est démontré, mais à certaines conditions ! |

| Idéologie dangereuse |

Il y a des paradigmes, mais pas d’idéologie

Chaque entreprise est libre de faire ses propres choix |

Au-delà, il lui faut aussi se défendre contre quelque chose ayant un pouvoir de nuisance considérable : les idées reçues chez ses opposants, qui renforcent leurs attaques, la béatitude type bisounours chez certains de ses défenseurs, qui discréditent leurs arguments. En voici un florilège.

Idée reçue n°1 / béatitude n°1 : l’entreprise libérée veut devenir démocratique / est merveilleusement démocratique. Réponse on ne peut plus claire de l’intéressée : pas du tout, l’entreprise n’a pas vocation à être démocratique ! D’abord, les fondamentaux du capitalisme ne sont pas remis en cause : il y a toujours séparation entre le capital et le travail. Ensuite, l’entreprise libérée laisse la parole mais l’objectif n’est pas d’élire un représentant : c’est de décider pour agir collectivement. De même, elle s’appuie largement sur la concertation mais l’ensemble du personnel n’est pas censé systématiquement participer : seulement ceux amenés à être acteurs dans la décision ou qui en seront directement tributaires, au cas par cas. Comme le dit l’un des fondateurs, Max de Pree [5] : « La participation n’est pas démocratique : il ne faut pas confondre voter et donner son point de vue ».

Idée reçue n°2 / béatitude n°2 : l’entreprise libérée donne toute liberté / rend chacun merveilleusement libre. Là je laisse à l’un de ses plus grands théoriciens, Jean-Christian Fauvet, le soin de nuancer [6] : « Chaque acteur est libre, mais enclin à n’appliquer sa liberté que dans la ligne du projet ». Autrement dit, il ne s’agit absolument pas de tout permettre, de laisser-faire.

Idée reçue n°3 / béatitude n°3 : l’entreprise libérée vise à être heureux / rend chacun merveilleusement heureux. On rejoint là le terrain très glissant du bonheur au travail, sujet lui aussi à la mode et qui nous vaut une batterie de gadgets, allant de la table de ping-pong à de nouvelles fonctions telles le Chief Happiness Officer. L’entreprise libérée tempère là aussi ces ardeurs : l’objectif est que chaque individu s’accomplisse, progresse, donne le meilleur, le bonheur n’est pas une fin en soi, juste une conséquence parmi d’autres.

Idée reçue n°4 (sans béatitude associée) : l’entreprise libérée prétend être une panacée. Là encore, réponse on ne peut plus claire de l’intéressée : pas du tout, l’entreprise libérée exige d’avoir certaines convictions et de remplir certaines conditions, si ce n’est pas le cas, il ne faut surtout pas s’y engager ! Notons d’ailleurs une contradiction des opposants sur ce point : comment la taxer de vouloir être une panacée, tout en lui reprochant de mettre toujours en avant la même poignée d’entreprises ?

Ces critiques et ces réponses étant faites, y voyons-nous maintenant suffisamment clair ? Non, il reste des sujets délicats qui, au début où je me suis intéressé à l’entreprise libérée, m’ont vraiment gêné. Comme je n’imagine pas être le seul, mettons-les dans la balance.

COMPLÉMENTS D’ANALYSE

Je partage totalement le diagnostic que posent Isaac Getz et les fondateurs de l’entreprise libérée : les dérives dont ils parlent, je les ai vues, vécues, subies. J’en ai vu les ravages humains : un gâchis de talent, d’idées, de partenariat, de bonne volonté, une montée de la souffrance. J’en ai vu les conséquences opérationnelles : de l’indécision, des erreurs qu’on ne commettait pas avant, un recul de la performance malgré un Système de Management séduisant, des processus sophistiqués, une certification ISO 9001, un Système d’Information complet. J’en ai vu l’impact au niveau de la gouvernance : des convictions en berne, des erreurs de jugement, des stéréotypes en tous genres, de la brutalité au prétexte d’être chef, de l’incompréhension envers ce qui se trouve au « working level », et parfois du mépris. Tout cela, je ne suis pas parvenu à l’infléchir. C’est pourquoi j’ai quitté mon entreprise à plusieurs reprises, pas pour mieux faire carrière ailleurs, parce que la situation était devenue trop contraire à mes convictions. Cette expérience, beaucoup d’autres l’ont faite aussi, mais en continuant à courber l’échine.

Je partage aussi la conviction que l’entreprise traditionnelle est arrivée à bout de souffle, et a besoin de liberté. Faut-il adopter une voie aussi radicale, jusqu’où s’agit-il de libérer, et comment ? Il y a beaucoup à dire là-dessus, je le réserve à d’autres articles.

Bref, les points d’accord avec l’entreprise libérée ont vite été nombreux. Pour autant, quelque chose m’a beaucoup gêné : le décalage entre ses fondamentaux, profondément humanistes, et la réalité humaine que chacun peut observer.

LE DÉCALAGE PARADIGMES / RÉALITÉ HUMAINE

Paradigme n°1, « Mieux vaut faire confiance que faire méfiance ». Cette maxime dit deux choses. La première, c’est qu’il est stupide de manager une entreprise en réponse aux bras cassés qui s‘y trouvent, que certaines statistiques évaluent à seulement 3% des effectifs. Certes, si ces chiffres sont exacts. La seconde, c’est que l’homme est intrinsèquement digne de confiance. Ah bon ? Au travail comme en privé, nous croisons tous pas mal de retors, de fourbes souriants, de gentils fanfarons, de menteurs éhontés, de perfides assassins, de traitres sympathiques, de burnés complexés, de pervers narcissiques, de névrosés instables. Là, il ne s’agit pas de simples tire-au-flanc inoffensifs mais de gens nuisibles, parfois très toxiques, à qui il vaut mieux justement ne pas accorder sa confiance sous peine d’y laisser des plumes, sa santé, son identité. Et ils sont bien plus que 3% !

Paradigme n°2, « Mieux vaut décider au plus près du terrain ». Ayant maintes fois déploré que des décisions soient prises par des incompétents, des inconscients, des courtisans, je suis d’accord dans bien des cas. Pour autant, cette maxime entérine un hiatus entre les « prétendus sachants » et les « hommes de terrain », entre les « ceux qui pensent » et « ceux qui agissent », entre la vision stratégique et la réalité opérationnelle. Il faut y faire très attention car nos démocraties sont sujettes exactement au même travers, faisant le lit du populisme que nous voyons s’y développer. L’entreprise n’a aucun intérêt à opposer le haut et le bas, et doit au contraire veiller à les combiner. In fine, même si ce n’est pas son intention, la maxime laisse un doute sur ce que les managers, a fortiori le leader, sont vraiment légitimes et aptes à décider.

Paradigme n°3, « Chacun a envie d’autonomie, de responsabilités ». Ah bon ? Il m’est arrivé d’observer exactement l’inverse lorsque j’ai essayé d’en donner, jusqu’à la peur panique, y compris chez des cadres haut placés. Bien d’autres ont fait la même observation. A l’évidence, nous n’avons pas tous le même rapport à l’autonomie ou aux responsabilités. Nos chefs d’Etat interviennent au Proche-Orient, persuadés que les peuples y aspirent. Sur place, ils découvrent stupéfaits, incrédules, que ce n’est pas le cas, en tout cas pas si simple. Ca n’a rien à voir, c’est qu’il y a trop de décalage culturel entre eux et nous, répliqueront certains ! Si justement, le décalage humain peut être aussi important au sein d’une entreprise qu’entre deux civilisations.

Parmi les fondamentaux, un dernier point me gêne : l’entreprise libérée considère que les individus sont parfaitement capables de se mettre d’accord pour œuvrer au bien commun, faire les choix nécessaires (auto-organisation, auto-contrôle, auto-évaluation, etc.). Or il n’y a rien de plus difficile que de se mettre d’accord, même lorsque les individus sont sur un terrain d’égalité et libres de s’exprimer : il suffit qu’ils aient besoin d’avoir raison, un contentieux non résolu, une frustration non évacuée, ou qu’ils aient simplement passé une mauvaise soirée la veille, et tout capote. Et cela sous-entend que les individus sachent être dans des modalités adulte/adulte, au sens de la PNL. Or là aussi, j’ai rencontré beaucoup de managés qui ne souhaitaient pas du tout se situer sur ce terrain là, et préféraient nettement des modalités parents/enfants : qu’on leur tienne la main, qu’on les protège, qu’on les rassure (quitte à ce que l’enfant se fasse rebelle…).

Et puis, des penseurs tout aussi remarquables que les fondateurs apportent des nuances bien plus sombres sur la nature humaine. René Girard, dans sa théorie du désir mimétique, montre un homme moins épris de liberté que d’imiter, et dans ses réflexions sur le bouc émissaire, un être craintif exorcisant ses peurs en désignant de pseudo-coupables, voués à la vindicte collective [7]. Henri Laborit, dans ses travaux sur le comportement sous stress, révèle un homme capable de devenir bourreau quand il ne parvient pas à l’évacuer [8]. Stanley Milgram, dans ses travaux sur la soumission, pointe un homme capable de commettre l’irréparable du moment qu’une autorité le lui demande, a fortiori lui en confie la mission [9]. Plus proche de nous, le développement des intégrismes religieux redémontre à la fois la propension de certains à imposer leurs dogmes et l’attrait que la soumission exerce sur un grand nombre, tout simplement parce qu’elle s’avère bien moins inconfortable que de rechercher sa propre voie. Et les intégrismes sont multiples…

Tout ceci crée une contradiction entre la réalité humaine courante et les paradigmes de l’entreprise libérée, lui donnant cette image d’angélisme dont elle se plaint. Cette contradiction, l’entreprise libérée en est consciente. L’homme dont elle parle, ça n’est pas un être idéal mais un potentiel, aisément contrarié, gâché, perverti, non seulement par le contexte dans lequel il évolue mais aussi par ses propres travers. Sa conviction, c’est que ceci n’a rien d’inéluctable, à condition de procéder à une double libération : libérer le contexte, et libérer l’individu lui-même. A cette lumière, revisitons les réserves précédentes.

Revenons à la (longue) liste de ceux auxquels on ne peut guère faire confiance. Là aussi, laissons la parole aux fondateurs. Selon Robert Townsend [10] : « On ne peut forcer personne à nous faire confiance. Il faut commencer par agir de manière cohérente, par faire confiance vous-même à vos subordonnés, même s’ils ne répondent qu’à 50% de vos attentes. Vous devez vous convaincre qu’ils ont les moyens de progresser jusqu’à 100 % ». Et selon Bob Davids [11] : « A partir du moment où vous arrivez à employer 65% ou 70% de personnes bonnes, loyales, les mauvaises ne restent pas. Si vous approchez des 80% d’employés qui ont un bon karma, les 20% restants se ruent vers la sortie ». Le premier dit que faire confiance relève de la foi et d’un travail, tirer vers le haut, le second que cela crée une spirale vertueuse, et que ceux n’y adhérant pas se retrouvent centrifugés jusqu’à devoir partir (de gré ou de force). Notons sur ce dernier point une nouvelle contradiction des opposants : ils y voient du cynisme, de la violence, alors que cela se pratique couramment dans les entreprises traditionnelles, et qu’ils taxent par ailleurs l’entreprise libérée d’angélisme !

Revenons à tous les autres travers évoqués précédemment. Si des hommes sont ainsi, l’entreprise libérée considère fondamentalement qu’ils ont leurs raisons, mais surtout qu’ils peuvent changer. Et pour qu’ils changent, il faut précisément les libérer du poids de leur histoire, de ce qui les tire vers le bas, pour à la place révéler leur potentiel, les aider à grandir, à s’élever. Robert Greenleaf le résume ainsi [3] : « Le secret d’une institution solide est de savoir souder une équipe pour que ses membres s’élèvent davantage qu’ils n’auraient pu le faire sans leader ». Sa formulation insiste sur la cohésion collective, mais cette élévation passe tout autant par le développement personnel.

Arrivés là, une autre objection arrive : mais tout le monde ne veut pas changer ! L’entreprise libérée en convient : même si on leur fait confiance, même si on cherche les tirer vers le haut, certains vont résister activement au changement, tenter de le torpiller. A leur sujet, sa réponse claque : il faut s’en séparer, en commençant par le Comité de direction !

Nouvelle objection : encourager le changement, très bien, mais on ne peut quand même pas y consacrer trop de temps, trop d’énergie ! N’oublions jamais que le temps et l’énergie sont les seules choses que nous possédions vraiment, paradoxalement sans savoir combien. Certains en bouffent, d’autres en donnent, cela fait une vraie différence. Les entreprises traditionnelles consomment du temps et de l’énergie à faire fonctionner ce qui fonctionne mal, à rester sur des impasses plutôt qu’à passer sur d’autres routes. L’entreprise libérée, elle, considère qu’il vaut mieux les investir au développement des individus et des groupes. Il s’agit d’un investissement au sens noble, exigeant d’être clair sur les limites qu’on y met.

Le leader et les managers y trouvent un double rôle : créer les conditions pour développer la confiance et les potentiels ; être très vigilant aux signaux faibles accompagnant la transformation, a fortiori aux signaux forts comme les résistances actives, la rébellion, la nuisance, quitte à pousser dehors ceux en qui en feraient le choix.

Ainsi, l’entreprise libérée torpille cette autre idée reçue qui y voit un courant humaniste hérité de Jean-Jacques Rousseau, « l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt ». Bien loin d’incarner une telle naïveté, elle met au contraire en avant la notion de responsabilité : pour le leader, celle de libérer le contexte, pour l’individu, celle de se libérer lui-même. Elle met aussi en avant les convictions que doit avoir le leader serviteur, et les conditions à remplir pour que l’aventure puisse réussir. L’un de ses fondateurs, James Mac Gregor Burns, insiste là-dessus [12] : « Le leadership transformationnel mobilise uniquement ceux qui, ne serait-ce que de manière latente, sont prêts à être mobilisés, et seulement si le cadre nouveau répond véritablement à leurs aspirations ». Il souligne également qu’il faut en permanence faire très attention à la propension naturelle des hommes : pour les leaders, l’autoritarisme, la coercition, la manipulation, pour les gouvernés, le goût des habitudes, l’inertie, la crainte.

Il s’agit donc d’un processus long, difficile, exigeant, incertain. L’entreprise libérée y fait un pari : cela vaut la peine. A bien des égards, elle soulève exactement les mêmes débats que la Justice : des circonstances atténuantes, de la liberté conditionnelle. On est très loin de la naïveté, de l’angélisme, du laisser-faire.

AUTRES RÉSERVES

Arrivés à ce stade, nous avons vu les critiques, les idées reçues, les fantasmes que suscite l’entreprise libérée, les contradictions entre ses paradigmes et la nature humaine, mais j’ai encore des réserves, des points d’interrogation. L’article étant déjà long, je vais seulement les survoler.

- L’entreprise libérée a une tendance très paradoxale à cliver le haut et le bas : « Moins on est instruit et plus on est imaginatif, car on n’a pas appris les interdits » dit Jean-François Zobrist [13], l’un des entrepreneurs-référents de l’entreprise libérée en France. Il y a une part de pertinent là-dedans, mais il ne faut absolument pas en faire une généralité ni nier la capacité des « sachants » à faire preuve d’imagination, de créativité, d’audace.

- Elle reste attachée à la notion d’appartenance, sous des formes diverses (appartenance à une équipe, à une famille, à une tribu). Or l’appartenance s’avère un vecteur d’aliénation très puissant, pas du tout de libération !

- Elle parle avant tout des relations internes à l’entreprise, mais quelle est sa vision des relations externes (rapport avec les Clients, les partenaires, les fournisseurs…) ?

- Elle parle avant tout des activités récurrentes de l’entreprise, mais comment fait-elle pour manager des projets transverses, des activités innovantes en termes de stratégie, de R&D, etc., a fortiori de rupture ?

- En privilégiant ce qui se passe au niveau local, en dégraissant les échelons jusqu’à la Direction, en évitant d’expliciter des règles communes, comment parvient-elle à maintenir la cohésion transverse entre les entités, et la notion-même d’entreprise ?

- En privilégiant l’humain, en ne reconnaissant aucune méthode standard – ce qui se justifie pleinement –, elle peut aisément jeter le discrédit sur la méthode en général. Or s’il arrive que la méthode prenne trop d’importance, elle s’avère fort utile lorsqu’elle reste à sa place.

- En privilégiant la discussion, l’action sur le terrain, l’échange libre et informel, elle peut aussi aisément jeter le discrédit sur l’écrit. Or s’il faut effectivement lutter contre l’inflation des procédures de type administratif, l’entreprise a tout intérêt à capitaliser ses savoirs-clef par écrit (modes opératoires, bonnes pratiques, retour d’expérience, bases de données partagées, etc. ). A défaut, le savoir s’évanouit dans des paroles fugaces, ou la tête de ceux qui sont partis.

Enfin, terminons par ce qui structure le vivre-ensemble : les réunions, les échanges. L’entreprise libérée prône des modalités souples, informelles, libérées du carcan d’un ordre du jour et du poids des hiérarchies. L’ordre du jour, voilà une grande mystification ! A combien de réunions ai-je participé où il était bien là, sur la table, mais peu ou pas respecté, insuffisamment préparé ? Et à combien où il n’y en avait au contraire pas et où ça partait dans tous les sens, sans qu’on en retire rien à la fin si ce n’est la vague bonne conscience d’avoir été ensemble, sans mieux connaître son voisin ? Les seules réunions utiles, je crois, sont celles où il entre de l’intention : avoir l’intention d’apporter, d’obtenir, d’expliquer, de comprendre, d’avancer quelque part, de résoudre quelque chose, de rendre possible. Et aussi l’intention d’avoir du plaisir, ou d’en donner. Or l’entreprise libérée dit l’inverse : surtout pas trop d’intentions, elles brident la rencontre, la créativité ! J’y vois une méprise : il ne faut surtout pas confondre avoir un objectif et avoir de l’intention. L’entreprise manque cruellement d’intentions, y compris au niveau des Comités de direction…

CONCLUSION

L’entreprise libérée a des qualités rares : elle pose un diagnostic lucide sur ce que l’entreprise traditionnelle est devenue, et propose une démarche remarquablement globale, étayée, cohérente. Autre point remarquable à l’époque du prêt-à-penser, elle réfute l’idée-même de modèle, pourtant séduisante et vendeuse. Bien d’autres courants managériaux n’ont pas cette intégrité…

La liberté dont elle parle ne saurait s’acheter en suivant une voie extérieure : il s’agit d’un processus propre à chaque entreprise, long, exigeant, incertain, qui remet en cause ses schémas opérationnels classiques et plus encore son leadership. Cela exige des convictions, des choix assumés, cela crée des tensions à tous niveaux, et le succès n’est pas garanti.

Abusivement taxé d’angélisme, son humanisme relève de la foi : croire en l’homme, lui faire confiance, révéler son potentiel et le développer. Mais cette foi reste pleinement consciente des travers de la nature humaine, et se doit d’en tenir compte : faire preuve d’ouverture et de lucidité, de confiance et de vigilance, de souplesse et de détermination, oser parfois prendre des décisions courageuses, déplaisantes. En chemin, la démarche expose à des contradictions subtiles entre ce que chacun est, et ce qu’il peut devenir.

Pour ceux qui y voient la disparation programmée du dirigeant et des managers, tant de difficultés leur donnent au contraire un rôle crucial à jouer : montrer l’exemple, donner le cap et le garder, donner les moyens, apaiser les tensions, affronter l’inconnu, gérer des contradictions.

Devenue à la mode, elle peut légitimement susciter la méfiance : un machin de management de plus, après tant d’autres ? Qu’il en soit ainsi ne saurait lui être reproché : elle n’est pas responsable si certains en font un étendard commode, sans toujours savoir de quoi ils parlent. Qu’elle mette la liberté au cœur de sa vision managériale ne doit pas non plus faire fantasmer : il ne s’agit en aucun cas d’un élan béat mais d’une liberté conditionnelle, exercée dans le contexte de l’entreprise, au profit de ses activités, assujettie au vivre-ensemble.

Les critiques à l’encontre de l’entreprise libérée sont pleines d’approximations, d’idées reçues, de contradictions, et aisément dictées par des peurs ou des intérêts. Un examen attentif en supprime beaucoup : on est très loin de la naïveté, de l’angélisme, du laisser-faire, de l’irresponsabilité, de la supercherie, de la dangerosité dont on l’accuse. De mon point de vue, ses paradigmes sont vertueux, ambitieux, mais ses modalités opérationnelles laissent des zones d’ombre, des questions en suspens. Au-delà de ma propre analyse, la thèse d’Hélène Picard confirme cette ambivalence [14].

En fait, les opposants à l’entreprise libérée contestent ses solutions mais guère son diagnostic, reconnaissant ainsi tacitement qu’il y a bien un problème avec l’entreprise traditionnelle. Le souci, c’est qu’ils ne proposent pas de véritable alternative pour y répondre. Cette opposition trouve là ses limites, comme souvent.

Beaucoup de débats dégénèrent en joutes largement irrationnelles, qui détournent des véritables enjeux à traiter. Vue l’importance du sujet, c’est précisément ce qu’il faut éviter ici. Il me semble tout à fait possible de sortir de ces querelles, et dégager des idées consensuelles sans verser dans la mollesse. Comment ? C’est ce que nous verrons dans un prochain article.

Références :

[1] Isaac GETZ – « La liberté, ça marche ! », Flammarion, 2016

[2] Douglas Mac GREGOR – « The professional manager », Mc Graw-Hill, 1967

[3] Robert GREENLEAF – « Servant leadership », Paulist Press, 2002

[4] Forum économique mondial (WEF) – Rapport de la compétitivité mondiale 2016/2017

[5] Max DE PREE – « Diriger est un art », Rivages, 1990

[6] Jean-Christian FAUVET – « L’élan sociodynamique », Editions d’organisation, 2004

[7] René GIRARD – « Des choses cachées depuis le commencement du monde », Grasset, 2001

et « Le bouc émissaire », Grasset, 1982

[8] Henri LABORIT – « Eloge de la fuite », Robert Laffont, 1976

[9] Stanley MILGRAM – « La soumission à l’autorité », Calmann-Lévy, 1994

[10] Robert TOWNSEND – « Au-delà du management », Arthaud, 1970

[11] Bob DAVIDS – « 30 top tips to stop being a smart boss », Forbes, 2012

[12] James Mac GREGOR BURNS – « Leadership », Harper, 1979

[13] Jean-François ZOBRIST – « Comment un petit patron, naïf et paresseux, innove ! », Stratégie et avenir, 2010

[14] Hélène PICARD – « Entreprises libérées », parole libérée ? Lectures critiques de la participation comme projet managérial émancipateur », http://www.theses.fr/2015PA090063

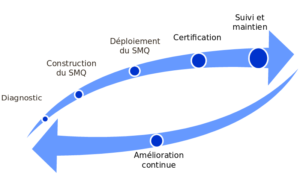

Beaucoup de grandes entreprises et d’ETI ont mis en place un système de management par processus, et l’évaluent via des revues de direction ou des démarches de certification/recertification. Toutefois, il arrive que les processus dérivent en routine, par exemple :

Beaucoup de grandes entreprises et d’ETI ont mis en place un système de management par processus, et l’évaluent via des revues de direction ou des démarches de certification/recertification. Toutefois, il arrive que les processus dérivent en routine, par exemple :

Beaucoup de PME, la majorité des organisations publiques, n’ont pas déployé un système de management par processus. Dans ces contextes là, il faut commencer par identifier les domaines où les processus peuvent être pertinents ou pas.

Beaucoup de PME, la majorité des organisations publiques, n’ont pas déployé un système de management par processus. Dans ces contextes là, il faut commencer par identifier les domaines où les processus peuvent être pertinents ou pas.

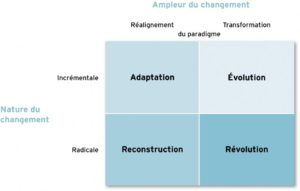

Une fois le périmètre dévolu aux processus défini, une question tactique se pose : vaut-il mieux déployer tous ces processus de concert, ou bien de manière progressive ? La première option présente l’avantage de traiter globalement l’ensemble de l’organisation, mais aussi l’inconvénient d’être plus difficile à mettre en œuvre. Moins séduisante intellectuellement, la seconde option peut s’avérer plus pragmatique. Ce choix entre agir de manière globale ou par étapes successives, toute conduite de changement y confronte, et il n’y a pas de réponse a priori.

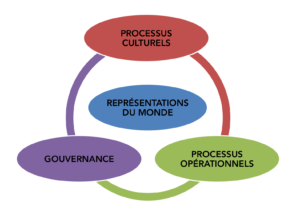

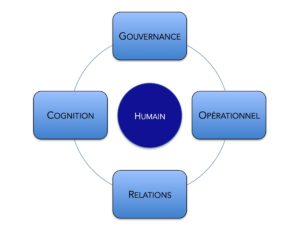

Une fois le périmètre dévolu aux processus défini, une question tactique se pose : vaut-il mieux déployer tous ces processus de concert, ou bien de manière progressive ? La première option présente l’avantage de traiter globalement l’ensemble de l’organisation, mais aussi l’inconvénient d’être plus difficile à mettre en œuvre. Moins séduisante intellectuellement, la seconde option peut s’avérer plus pragmatique. Ce choix entre agir de manière globale ou par étapes successives, toute conduite de changement y confronte, et il n’y a pas de réponse a priori. Si la dimension opérationnelle est bien évidemment essentielle, 3 autres dimensions doivent impérativement être prises en compte :

Si la dimension opérationnelle est bien évidemment essentielle, 3 autres dimensions doivent impérativement être prises en compte :

Ainsi l’esprit initial du management par processus a-t-il pu être dévoyé, sous la double pression de la productivité et d’un manque de pensée. A bien des égards, les entreprises ayant fait ce choix sont retombées dans les travers du taylorisme, et les absurdités des Temps modernes.

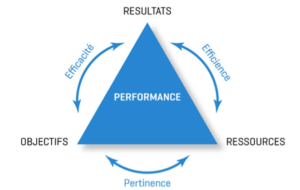

Ainsi l’esprit initial du management par processus a-t-il pu être dévoyé, sous la double pression de la productivité et d’un manque de pensée. A bien des égards, les entreprises ayant fait ce choix sont retombées dans les travers du taylorisme, et les absurdités des Temps modernes. Comme rappelé plus haut, le principe même de processus repose sur deux piliers : créer de la valeur, et piloter la performance (au sens large). Par essence, un processus est destiné à évoluer, parce que l’environnement pose de nouveaux enjeux, parce que les objectifs changent, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur.

Comme rappelé plus haut, le principe même de processus repose sur deux piliers : créer de la valeur, et piloter la performance (au sens large). Par essence, un processus est destiné à évoluer, parce que l’environnement pose de nouveaux enjeux, parce que les objectifs changent, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur. – S’il s’agit de figer les choses en l’état et attester la conformité de ce qui se passe, il n’est pas question d’innovation

– S’il s’agit de figer les choses en l’état et attester la conformité de ce qui se passe, il n’est pas question d’innovation Là encore, c’est avant tout une question de culture :

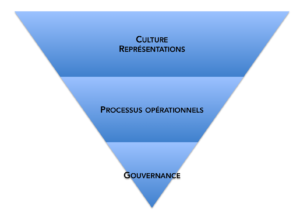

Là encore, c’est avant tout une question de culture : Comparez les deux représentations ci-contre : elles ne véhiculent pas du tout le même message.

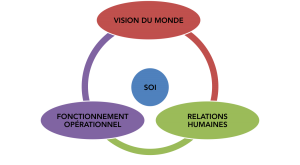

Comparez les deux représentations ci-contre : elles ne véhiculent pas du tout le même message. Ces notions ont bien sûr un intérêt économique mais dans l’esprit initial, elles témoignaient d’une place centrale accordée à l’humain : organisation du travail (délégation, subsidiarité, autonomie), ergonomie des postes, flexibilité choisie et non subie, harmonie des relations (autocontrôle, médiation de proximité, réduction des excès et des tensions…).

Ces notions ont bien sûr un intérêt économique mais dans l’esprit initial, elles témoignaient d’une place centrale accordée à l’humain : organisation du travail (délégation, subsidiarité, autonomie), ergonomie des postes, flexibilité choisie et non subie, harmonie des relations (autocontrôle, médiation de proximité, réduction des excès et des tensions…). Il n’est pas davantage incompatible avec les grands enjeux managériaux contemporains, et peut à l’inverse les servir.

Il n’est pas davantage incompatible avec les grands enjeux managériaux contemporains, et peut à l’inverse les servir.